Seit 2017 entwickelt kleinkraft gemeinsam mit der TU Wien eine Technologie zur Nutzung von CO₂ als industriellen Rohstoff. Nach intensiver Forschungsarbeit, einem zugesagten Patent und der AWS-PreSeed-Förderung ist nun der nächste Schritt getan: Mit der Gründung der CO₂ Werkstatt GmbH startet der Aufbau einer Pilotanlage,...

CO2 Werkstatt: Chemikalien für die Industrie aus CO2

CO2 Werkstatt: Chemikalien für die Industrie aus CO2

CO2 Werkstatt: Chemikalien aus CO2 für die Industrie

19.11.2025

Wir gründen die CO₂ Werkstatt GmbH

Manchmal entwickeln sich Dinge über viele Jahre – und plötzlich ist der Moment da, an dem alles zusammenpasst. Genau so fühlt es sich gerade bei uns an. Seit 2017 arbeiten wir bei kleinkraft gemeinsam mit der TU Wien daran, CO₂ nicht einfach als Emission zu sehen, sondern als Rohstoff, der in der Industrie genutzt werden kann. Klingt simpel, ist es aber technisch überhaupt nicht. Mehr zu Möglichkeiten zur CO2 Nutzung im Beitrag CO2 – Rohstoff der Zukunft.

Vom ersten Konzept zum Patent

In mehreren Forschungsprojekten der Wirtschaftsagentur Wien und der Forschungs Förderungs Gesellschaft haben wir den Prozess entwickelt, getestet und verbessert. Irgendwann war klar: Das ist neu, das hat Potenzial – also haben wir den Ansatz patentieren lassen. 2025 kam schließlich die Zusage für das Österreichische Patent. Ein Moment, der uns gezeigt hat, dass die jahrelange Arbeit nicht nur Forschungserfolg ist, sondern wirklich etwas bewegen kann. Parallel dazu entstand ein Prototyp, der gezeigt hat: Ja, die Technologie funktioniert auch abseits des Labors.

AWS PreSeed gibt den Startschuss fürs Upscaling

Um das Ganze auf ein industrielles Niveau zu heben, braucht es natürlich mehr als einen Prototypen. 2025 haben wir dafür eine Förderung im AWS-Programm PreSeed erhalten. Das ist der notwendige Schub, um die nächsten, deutlich größeren Schritte zu setzen.

Warum wir die CO₂ Werkstatt GmbH gegründet haben

Damit die Pilotanlage geplant, gebaut und später weiterentwickelt werden kann, haben wir 2025 die CO₂ Werkstatt GmbH gegründet. Sie wird sich zukünftig genau darum kümmern:

- Aufbau der ersten Anlage direkt bei einem Industriebetrieb

- Weiterentwicklung des Prozesses und

- der Übergang in einen Maßstab, der für die Industrie wirklich relevant ist.

Kurz gesagt: Aus jahrelanger Forschung wird jetzt ein eigenes Unternehmen, das die Technologie in die Praxis bringt.

Wie es weitergeht

In den kommenden Monaten startet der Aufbau der Pilotanlage. Ziel ist es zu zeigen, dass CO₂-Verwertung nicht nur technisch machbar ist, sondern auch wirtschaftlich Sinn ergibt. Wenn das gelingt, wollen wir die Technologie Schritt für Schritt ausbauen.

Was 2017 als Forschungsprojekt begonnen hat, wird jetzt zu einem echten industriellen Vorhaben. Und das fühlt sich ziemlich gut an.

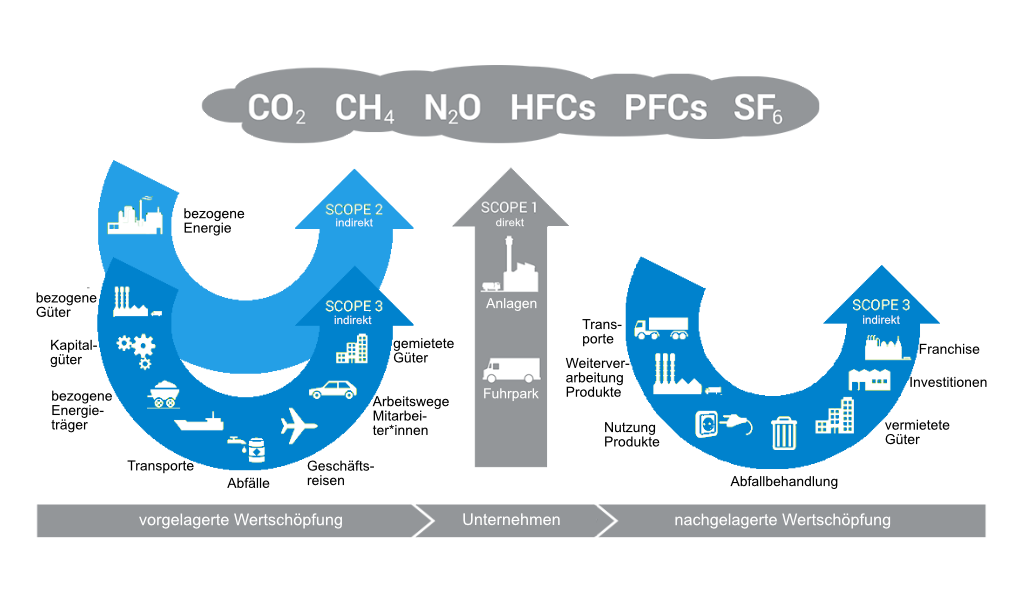

Scopes der Treibhausgas-Emissionen [adaptiert nach GHG Protokoll]

Scopes der Treibhausgas-Emissionen [adaptiert nach GHG Protokoll]