Eine Klimaneutralitäts-Roadmap ist weit mehr als ein zeitlicher Plan. Bei richtiger Anwendung dient diese auch als Ausgangsbasis für die Erstellung von Energieaudits, Nachhaltigkeitsberichten und Berechnungen der CO2 Emissionen bzw. des CO2-Fußabdruckes einzelner Produkte. Auch eine optimale Ausnutzung bestehender Förderprogramme unter Einhaltung der Vorlaufzeiten und Zusagezeiträume...

Klimaneutralität in der Industrie – die 2040 Roadmap

Klimaneutralität in der Industrie – die 2040 Roadmap

Klimaneutralität in der Industrie – die 2040 Roadmap

09.11.2021

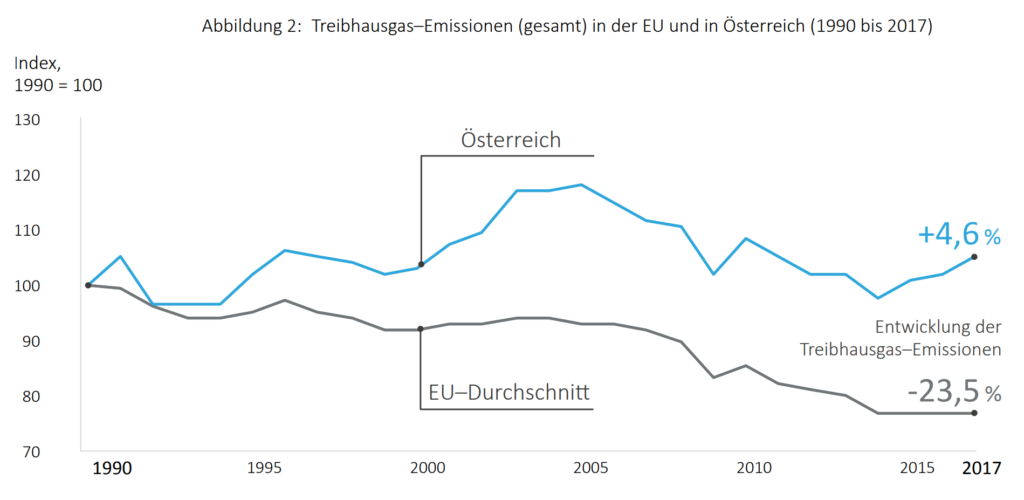

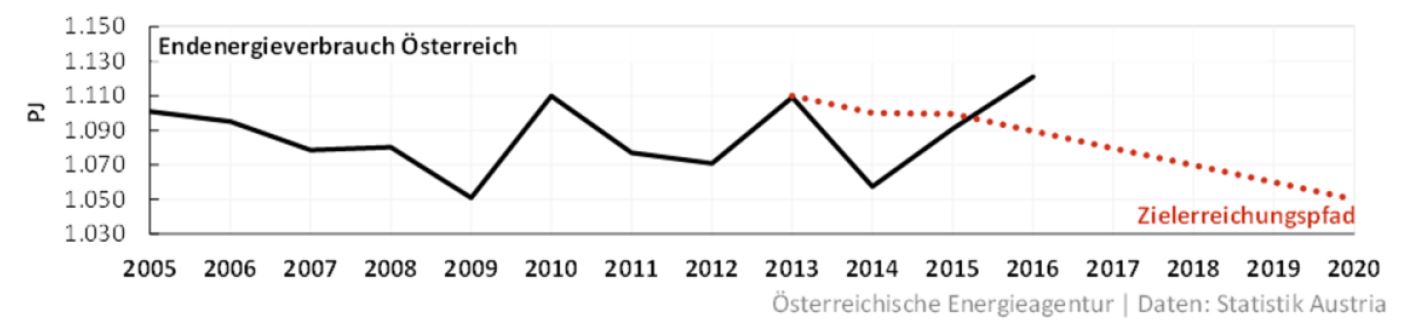

In Österreich wurde das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 definiert. Details dazu und zu den Europäischen Plänen haben wir im letzten Artikel Klimaziele – ein 2020 Update zusammengefasst.

Während die COP26 in Glasgow in vollem Gange ist, internationale Ziele diskutiert und hoffentlich beschlossen werden, behandeln wir im vorliegenden Artikel, was dies konkret für die Industrie bedeuten wird.

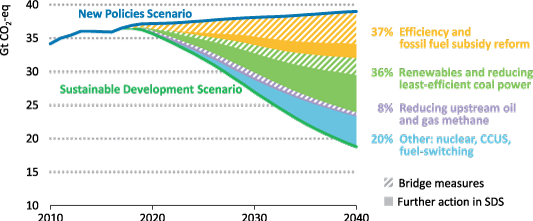

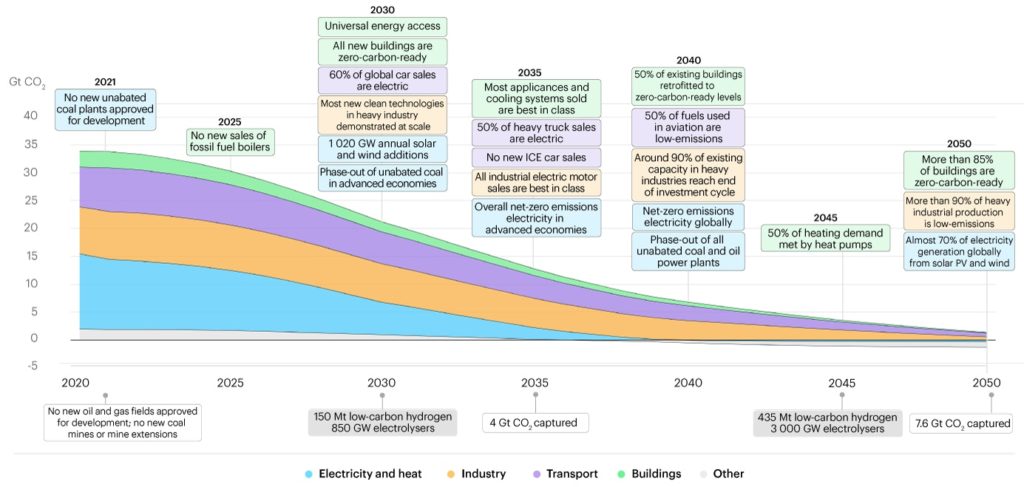

Im internationalen Kontext wurde dazu 2021 von der Internationalen Energie Agentur eine Roadmap veröffentlicht, wie der Weg zur Klimaneutralität bis 2050 gelingen kann.

Net-Zero-By-2050 [IEA, 2021]

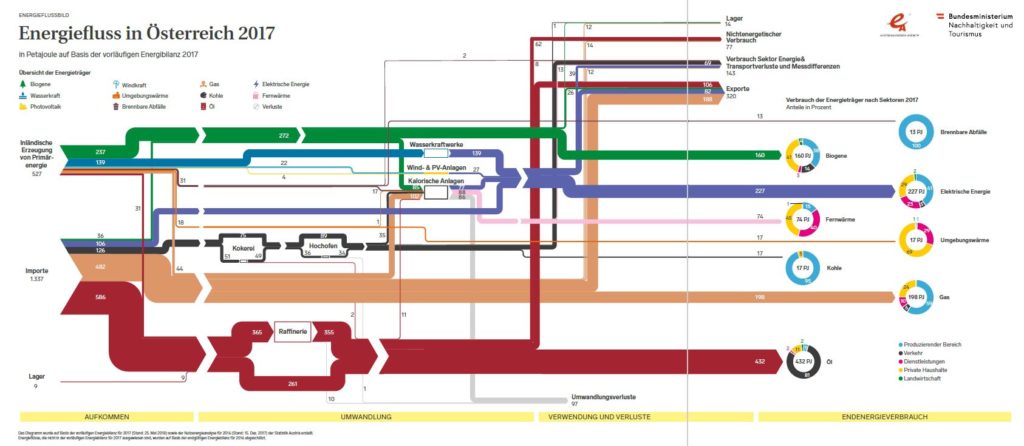

Die Emissionen sind dabei auf die Sektoren (1) Strom und Wärme (2) Industrie (3) Transport (4) Gebäude und (5) andere aufgeteilt. International trägt die Industrie im Jahr 2020 etwa 25% zu den globalen Treibhausgasemissionen bei. Gleichzeitig ist eine Reduktion der Emissionen insbesondere in der produzierenden Industrie komplexer umzusetzen, da hier teilweise tiefgreifende Prozessveränderungen stattfinden müssen – es gibt jedoch auch Standardlösungen, welche als Quick Wins sofort umgesetzt werden sollten.

Aus diesem Grund liegt der Fokus bei kleinkraft auf einer umfangreichen Datenaufnahme, um bestehende Industrieprozesse im Detail zu verstehen, um mit den identifizierten Optimierungspotentialen eine Roadmap zur Klimaneutralität bis 2040 aufzeigen zu können.

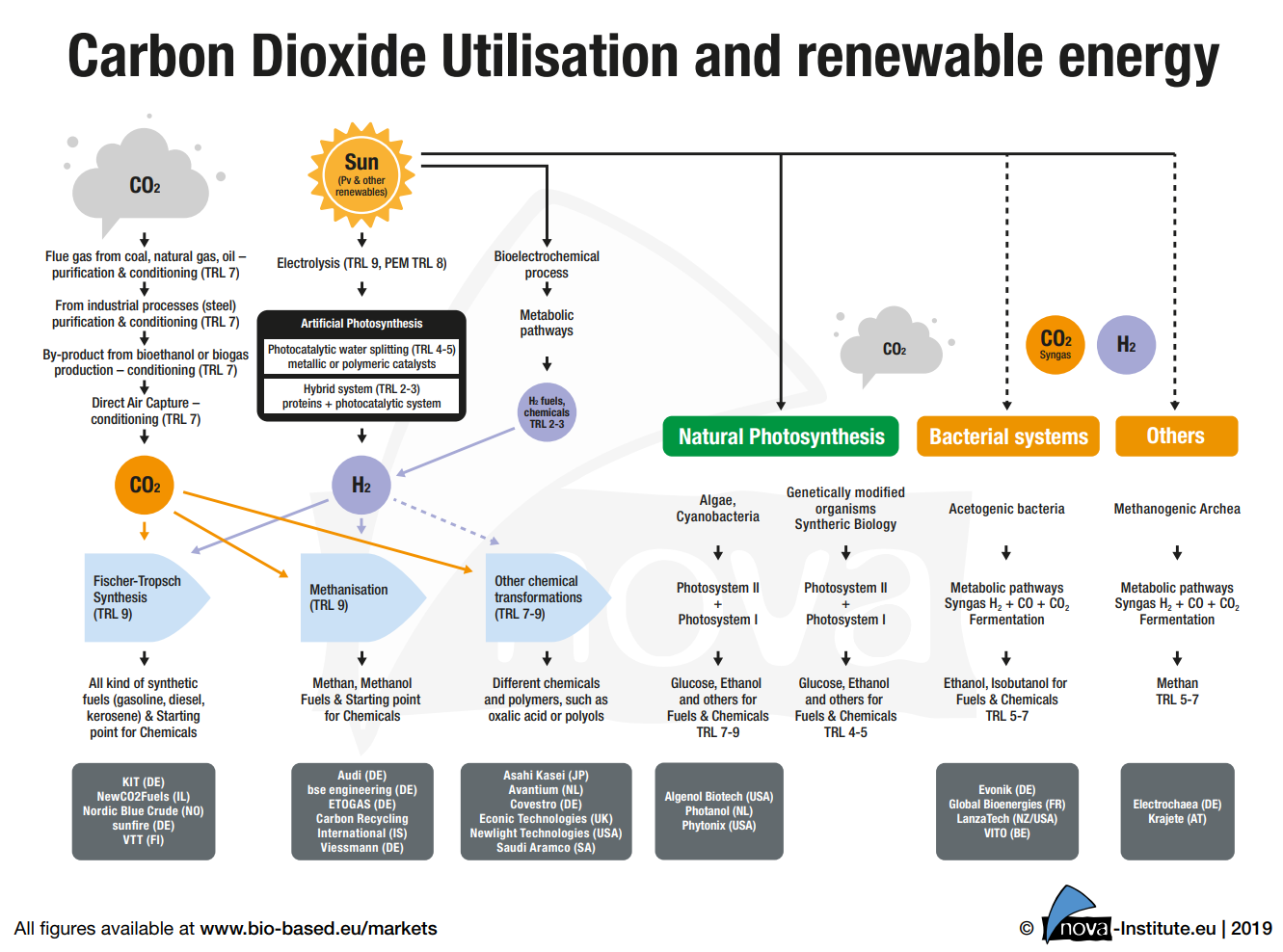

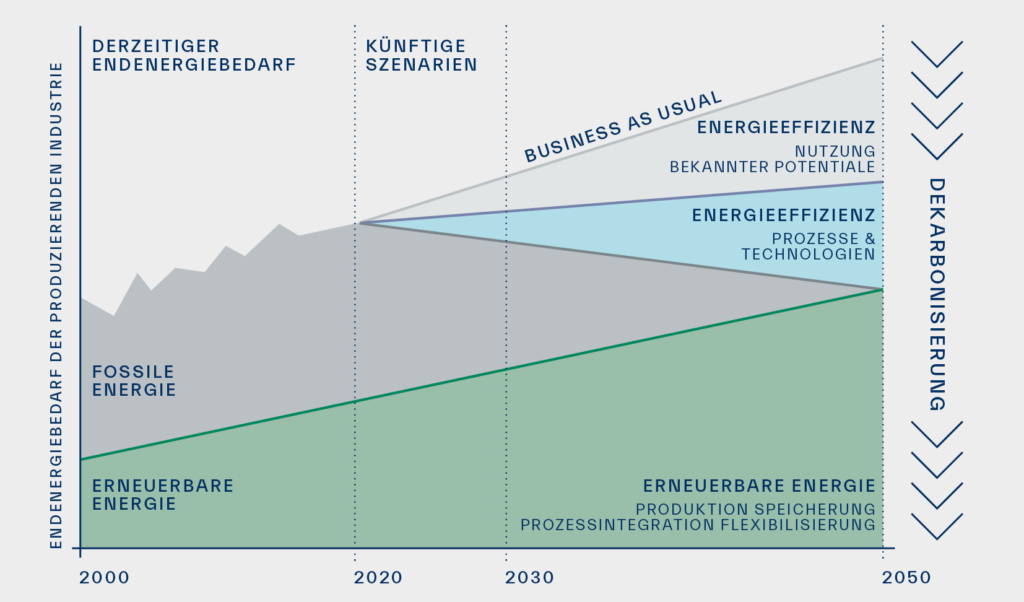

Grundsätzlich ist die Klimaneutralität erreichbar, wenn die benötigte Energie aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt und gleichzeitig die Energieeffizienz erhöht wird. Dieser Zusammenhang wurde von der Vorzeigeregion „New Energy for Industry (NEFI)“ zusammengefasst dargestellt.

NEFI Vision zur Dekarbonisierung der Industrie [NEFI, 2021]

kleinkraft ist mit zwei seiner Kunden und in zwei Subprojekten Projektpartner der Vorzeigeregion NEFI. Ein wesentlicher Vorteil von Forschungsprojekten ist die umfassende Detailbetrachtung von Prozessen aus unterschiedlichen Blickwinkeln über die Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Doch was bedeutet diese abstrakte Betrachtung für die produzierende Industrie?

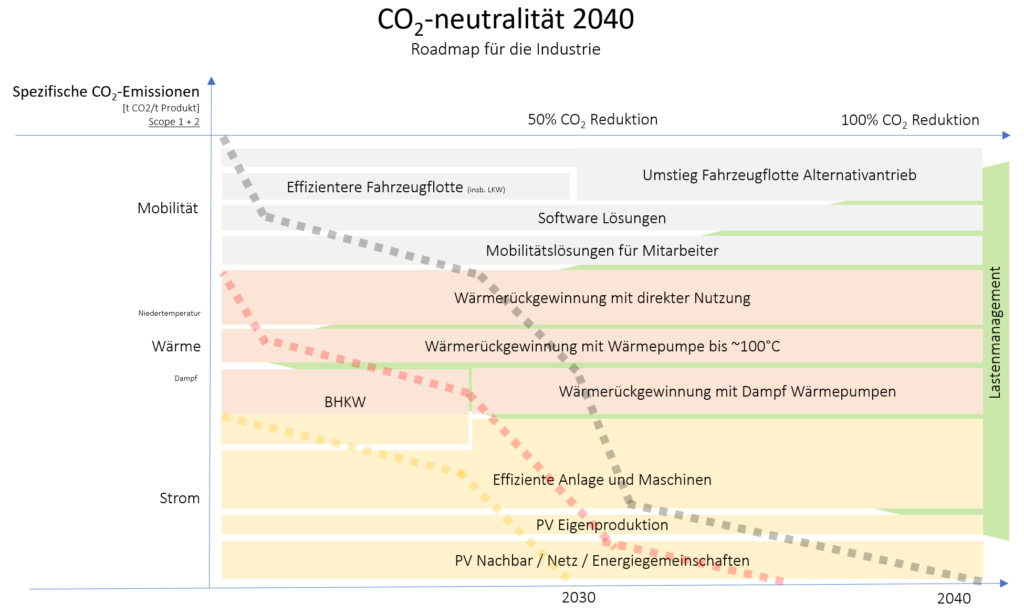

Während Forschungsprojekte insbesondere den Bereich der neuen Prozesse und Technologien und die Integration dieser abdecken, kann bereits jetzt eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt werden. Um diesen zeitlichen Zusammenhang verständlich darzustellen, eignet sich eine Klimaneutralitäts-Roadmap. Dabei wird als Ziel für 2040 die Erreichung der Klimaneutralität definiert. Davon ausgehend werden alle notwendigen Maßnahmen auf den zeitlichen Horizont aufgeteilt. Ein Zwischenziel von mindestens 50% Reduktion der bestehenden Emissionen für 2030 wird zusätzlich eingeführt.

Durch diese Betrachtung wird die Komplexität der Herausforderung verdeutlicht. Gleichzeitig können Investitionsentscheidungen zielgerichteter Erfolgen, da ersichtlich ist, dass diese früher oder später ohnehin notwendig sein werden. Um sich eine Klimaneutralitäts-Roadmap vorstellen zu können haben wir im Folgenden eine abstrahiert Version erstellt, welche für jedes Industrieunternehmen individuell angepasst werden kann.

Klimaneutralitäts-Roadmap 2040 [kleinkraft, 2021]

Klimaneutralitäts-Roadmap 2040 [kleinkraft, 2021]

Der Fokus liegt auf den Bereichen (1) Mobilität (2) Wärme und (3) Strom in welchen Maßnahmen notwendig sind. Während die Eigenstromversorgung über eine Photovoltaikanlage am Betriebsgebäude einfach umgesetzt werden kann, ist insbesondere der Umstieg auf effizientere Anlagen und Maschinen gekoppelt mit einer Prozessintegration mit beispielsweise der Nutzung von Abwärme aus anderen Prozessen eine komplexe Herausforderung. Das reicht von der Identifikation der richtigen Technologie, mit welcher eine gleichbleibend hohe Produktqualität erreicht werden kann, bis zur Installation und Einschulung der Mitarbeiter.

Eine Klimaneutralitäts-Roadmap ist weit mehr als ein zeitlicher Plan.

Bei richtiger Anwendung dient diese auch als Ausgangsbasis für die Erstellung von Energieaudits, Nachhaltigkeitsberichten und Berechnungen der CO2 Emissionen bzw. des CO2-Fußabdruckes einzelner Produkte. Auch eine optimale Ausnutzung bestehender Förderprogramme unter Einhaltung der Vorlaufzeiten und Zusagezeiträume der Förderstellen sowie Obergrenzen wird über die Klimaneutralitäts-Roadmap möglich.

QUELLEN UND WEITERFÜHRENDE LITERATUR:

Titelbild: kleinkraft